Na mesa ao lado, dois homens conversam.

– Se não fosse o Branco, o Brasil não teria ganhado o penta. Foi o gol de falta que decidiu o jogo com a Holanda.

– Mas o Romário sai da frente da bola, faz uma curva com o corpo. Parece que vai quebrar a coluna, se entorta todo.

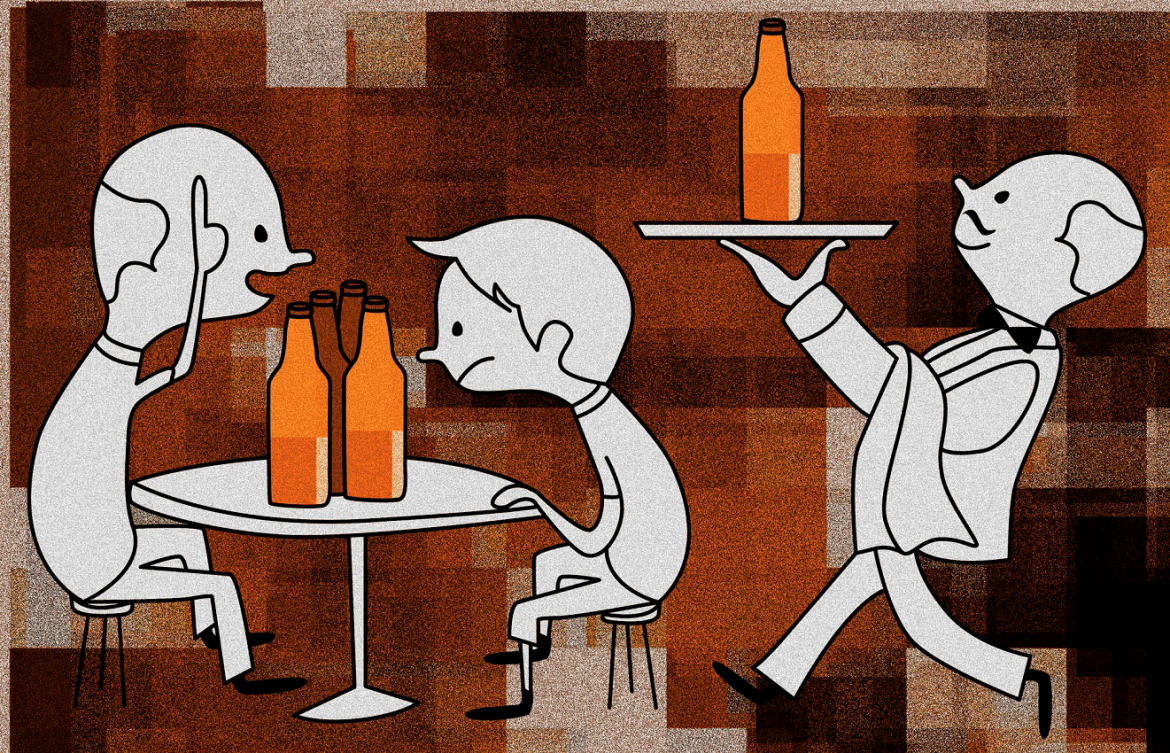

Eles têm em torno de cinquenta anos e a mesa do boteco na Lapa está tomada por garrafas de cerveja vazias. Há uma terceira pessoa, um menino naquela idade que parece condensar a infância. O menino desenha na toalha de papel; contorna, com a ponta da caneta, os copos, o porta-guardanapos, a travessa de batatas fritas.

– Vamos embora, pai – ele cessa o desenho.

É ignorado.

– Vamos embora, pai, você disse que a gente ia em dez minutos.

O pai interrompe a conversa com o amigo, se vira para o garoto e:

– Essa é a saideira, eu juro.

O menino não esconde a contrariedade, mas volta a seu trabalho com a toalha. Nas pontas do papel, faz pequenos recortes, uma espécie de franja. Logo desiste. Passa, então, a misturar os restos dos copos – guaraná, mate, cerveja -, como se manipulasse um daqueles jogos de química feitos para crianças.

As saideiras se sucederão, é claro, no ritmo crescente do apelo a que sigam, enfim, para casa. Eles se vão após mais duas ou três garrafas, antes de mim. Enquanto saem, tomo a expressão de alívio do menino como um espelho. No reflexo, estamos eu, meu pai e tantos quantos amigos.

Todo menino cujo pai é boêmio tem trauma da saideira. Que é uma encenação da vontade não satisfeita, um grito no vazio, a primeira experiência da solidão. Os muitos episódios são condensados pela memória em dois ou três.

Num botequim da Rua Dagmar da Fonseca, com o velho e seu camarada Paulo, que torcia para a Mocidade Independente de Padre Miguel, tocava pandeiro e gostava de dividir porções de trilha frita. Com toda a turma do almoço, prósperos comerciantes de Madureira esticando a refeição em chopes que nunca paravam de chegar. Com Roberto Ribeiro, o cantor, num boteco da Rua Carvalho de Souza, desses de balcão, nos quais não há onde se sentar.

“Mais um claro e um Jacarepaguá”, o pai repetiu sei lá quantas vezes, enquanto eu reclamava e beliscava sua calça jeans suplicando que partíssemos.

“Jacarepaguá” significava um chope meio claro, meio escuro. Na época, eu achava que todo chope misto se chamava “Jacarepaguá”. Depois, entendi que era uma piada interna. Morávamos na Barra e a loja da família ficava em Madureira, de modo que Jacarepaguá estava no meio do caminho; nem claro, nem escuro, o meio. Coisa de pai.

Hoje penso em como gostaria de ter tomado uns chopes com ele, e com o Roberto Ribeiro, falando sobre futebol, samba, política, e da beleza das moças que passavam pela calçada da Carvalho de Souza, metidas em minissaias apertadíssimas, a caminho do disputado comércio do bairro.

Mas eu era um menino no bar, como aquele da Lapa. Ele que, sentado à mesa de um botequim, em meio a muito papo furado e com o copo na mão, um dia dirá ao garoto insistente que o acompanha: “É a saideira, filho, a gente já vai”.

NO COMMENT