“Filho de um oficial de cavalaria, desde cedo se sentiu obrigado a desmontar o ser humano”, dizia Millôr Fernandes sobre Cássio Loredano, o maior caricaturista brasileiro. Loredano foi repórter e redator até decidir se dedicar exclusivamente ao desenho. Uma exclusividade relativa, com jeito mesmo de paradoxo. Porque se ele de fato se esmera em passar horas e horas recriando, com traço originalíssimo, políticos, cantores, escritores, filósofos, cultiva com igual disposição a arte da flânerie.

Em suas caminhadas, encontra os amigos, compra livros, toma umas e outras e, sobretudo, observa a cidade. O seu, nosso, Rio de Janeiro. Dia desses, atravessando o bairro de Botafogo, ele foi surpreendido ao entrar na rua Raul Fernandes. Aos 67 anos, o primeiro assalto. E decidiu contar a experiência em crônica para a qual hoje, honrado, abro espaço. Com a palavra, Loredano.

>>>

CENA CARIOCA

Cassio Loredano

(texto e ilustração)

Instam-me pessoas de minha consideração a botar no papel coisa ocorrida comigo e na qual, narrada oralmente, acharam graça. O caso é que fui assaltado. Outro dia. E pela primeira vez, em décadas andando a pé pela cidade toda, incluídos escondidos buracos e vários morros. (Aliás, é preciso pedir ao Jaguar que ele conte por escrito a primeira vez dele, é impagável.). Mas saíra eu de reunião que tinha começado às 7h15 da manhã na Escola Alemã Corcovado, na rua São Clemente, onde estuda minha filha Isabel, e resolvi voltar a pé para casa, em Laranjeiras.

Caminhar é recurso meu frequente para entre outras coisas tentar arrumar um pouco da bagunça mental. Também prefiro sempre trajetos ou sem ou com menos trânsito, acho carro particular o grande câncer municipal. De qualquer município. De maneira que escolhi aquelas ruas interiores de Botafogo tão familiares minhas, que serpenteiam sempre muito ermas coladas ao sopé do morro Dona Marta: Eduardo Guinle, Ministro Raul Fernandes, Assunção e Marquês de Olinda, até cair no inferno inevitável de Muniz Barreto e Pinheiro Machado. Isso quando no fim de Assunção não subo a Mundo Novo para cair lá embaixo na General Glicério.

Entrei, pois, na Eduardo Guinle e subia pela calçada da direita. À minha frente, saiu de um prédio um casal cuja moça era muitíssimo ajeitadinha. Perdi-os de vista em seguida, porque antes da esquina dobrei à direita e subi os degraus que me levaram a cortar por dentro da pracinha Radial Sul, a que babás levam crianças, e donos, cachorros, quer dizer, uma promiscuidade. Isto, o atalho, ainda pelo amor de aproveitar qualquer ínfima chance de me apartar do convívio com automóveis.

Quando saí na Raul Fernandes, me surpreendi de o casalzinho que viera por fora se apresentar ainda à minha frente. Devo ter continuado em abstrações estéticas, porque o casal parou de repente em seco e eu só então vi que na frente dos dois iam três jovens senhoras que não só tinham estacado como dado um passo atrás assustadíssimas, ficando aquele povo todo em embolado vai-não vai. Eu, que não via nada e me irrito bastante com quem tem medo da própria sombra, avancei, superior e altaneiro, e ultrapassei todo mundo. Pronto! De detrás do ônibus escolar estacionado aqui à esquerda saiu o moço que as mulheres provavelmente tinham visto tirar a cabeça um átimo para calcular o momento do bote. Vi a pistola. Preta, na mão direita. Não apontava, mostrava. Pensei em ferrugem mas acho que estava era imunda. Mulato e magro, isto sim.

Acho que o capacete era cor-de-abóbora e a camiseta, vermelha, desbotada. Acho. (Evaristo de Moraes Filho, professor de Direito Penal, recomendava muita cautela com depoimentos de quem ‘esteve no local da ação’. Dava então as costas aos alunos na Uerj, perguntava, e ninguém nunca sabia dizer a cor da sua gravata.) Eu, de mim, estava de camiseta preta, calça clara e os indefectíveis AllStar brancos, e trazia a tiracolo uma carteira de lona vermelho-Ferrari da Livraria da Travessa. “Não corre!”, mandou. Deu dois passos e veio com a mão esquerda para o meu ombro direito mas eu mesmo passei a alça da bolsa por cima da cabeça. O coração pulava um pouco e constatei surpreso que nem era tanto. E ainda gritei esganiçado o aviso: “É um livro!” E era. Não só, mas era. Deve ser dos primeiros mandamentos deles desconfiar ou mesmo não acreditar na clientela.

E então: eram nove da matina ou nem isto – e o cara já estava no batente. Não sabe o que é adicional de insalubridade, com todo o sobressalto que o tempo todo lhe vai minando e abreviando a vida; e muito menos conhece o de periculosidade. Voltou-se lentamente, só com a bolsa, mais nada, e montou na garupa de uma moto que só então vimos e que lhe estava à espera igualmente oculta pelo ônibus.

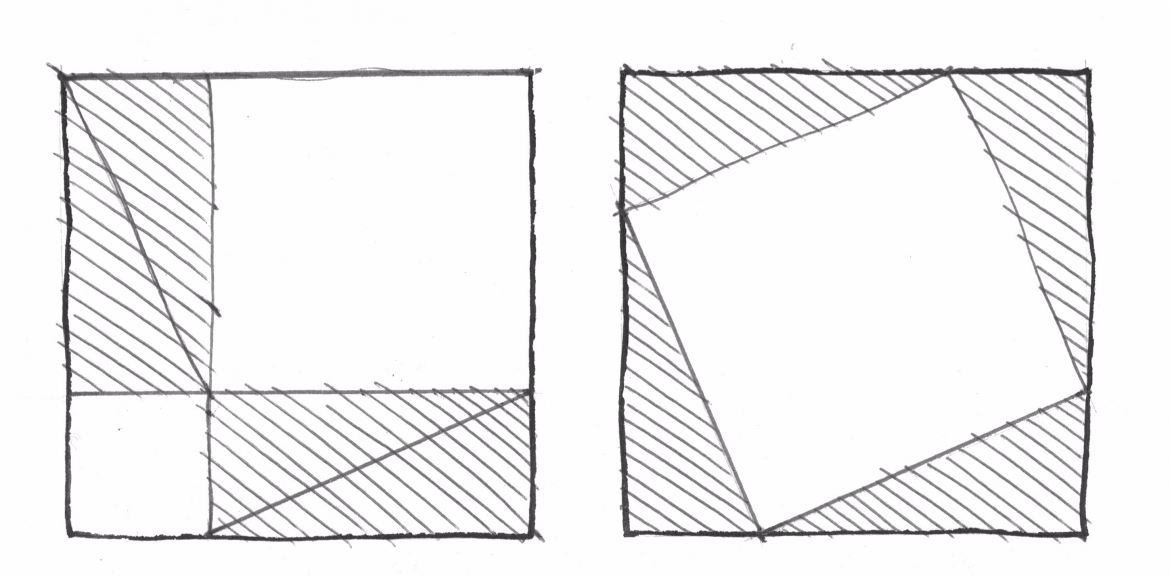

Partiram também sem afobação, momento em que poderia(m) ter tomado um tiro, se um ou mais de nós seis estivesse armado e autorizado a revidar a incivil abordagem. E para quê? Qual o recheio da bolsa levada? Pois uma edição de bolso muito baratinha, R$ 17,90, do “Romanceiro da Inconfidência” (monumento erigido por Cecília Meireles e cuja releitura devo a lindo artigo de Paulo Rónai no recém-saído “pois é”); dois pregadores de roupa que uso para, sem emprego das mãos, manter abertos livros de encadernação mais rebelde; uma demonstração gráfica do teorema de Pitágoras que eu tinha rabiscado para não me lembro quem num guardanapo de papel do Estação Largo do Machado; e cinco folhas de informações e autorizações para a viagem de intercâmbio que a filhota vai fazer agora e que eu trazia da reunião na escola, tudo em alemão. E, sim, havia a própria bolsa cujo uso por ele não se recomendaria, dado o chamativo da cor. Mau começo de jornada para o pobre.

Olho então para trás e vejo o homem do casal segurando um pouco trêmulo, na altura do peito da moça, uma folha impressa que fora um A-4 mas estava cortada mais ou menos na proporção da seção áurea. Embatuquei um instante um pouco mais longo com aquele “escudo”, mas agora imagino que o papel tivesse estado, logo antes, dando a ela outro tipo de proteção, impedindo-lhe a visão da cena que se acabava de dar. Estava com os mesmos buracos com que nasci, e, mais leve em todos os sentidos, segui pelo roteiro previsto. Uns caraminguás, R$ 20 e poucos, identidade, óculos de leitura, Riocard-sênior, cartões de orelhão, metrô e banco, celular, tudo comigo nos bolsos. Em casa, liguei para o William, da Livraria Folha Seca, e parti para a cidade para recomprar e poder terminar o livro de que ficara órfão. Na Travessa da Sete de Setembro, comprei outra bolsa. Não tinha vermelha, esta é creme; está com outros dois pregadores dentro e o último Garcia-Roza.

NO COMMENT